屠蘇器(とそき)の使い方

1.屠蘇器とは

「屠蘇器」は、「屠蘇(とそ)」という薬酒を飲むための道具です。

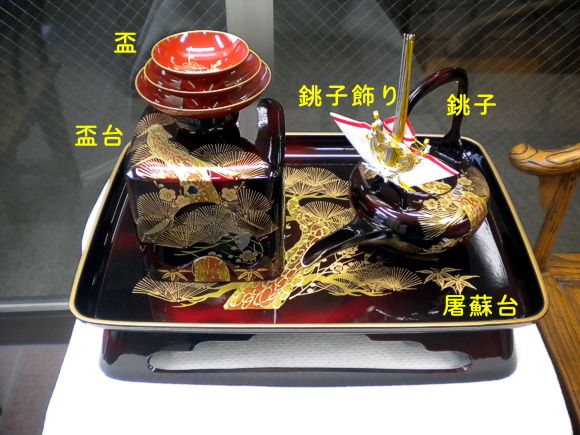

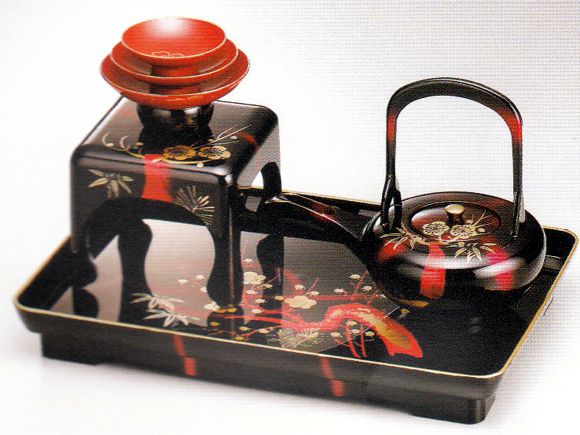

「屠蘇器」は、「屠蘇(とそ)」という薬酒を飲むための道具です。屠蘇を入れる「銚子(ちょうし)」、屠蘇を注ぐ「盃(さかずき)」、重ねた盃を載せる「盃台(さかずきだい)」、これらを載せる「屠蘇台(とそだい)」を一組にして「屠蘇器(とそき)」と呼びます。

漆器製のものが一般的ですが、金属製や陶磁器製などもあります。使うときは、水引の「銚子飾り(ちょうしかざり)」を銚子に結びつけます。

屠蘇ではなく酒を入れて、結納での「固めの杯」や、結婚式での「誓杯の儀」にも使います。

(正式には、結婚式で使うものは「銚子(ちょうし)」が2つ載っています)

漆器の保管や洗い方については、【まめ知識 : 漆器の扱い方】を参考にして下さい。

2.屠蘇器の種類

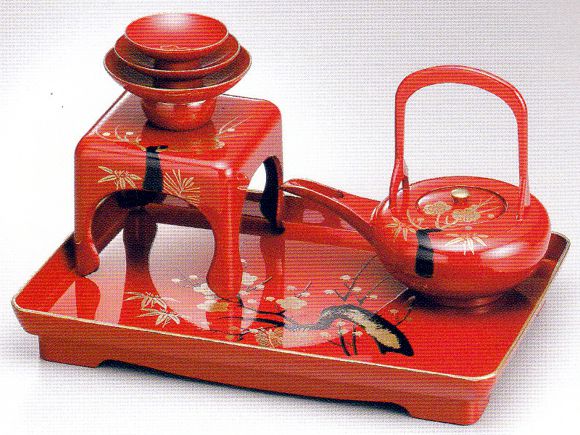

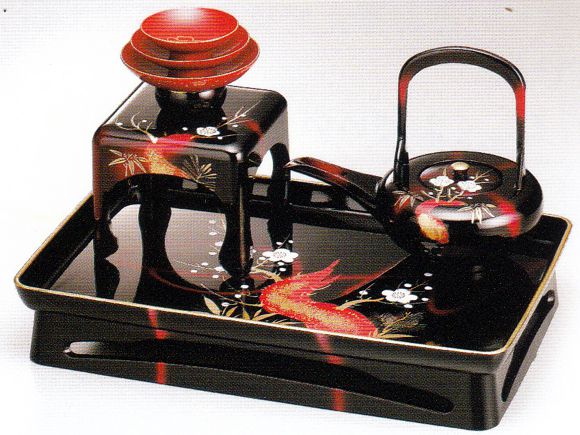

元旦に使う普通の屠蘇器は、塗色によって朱塗・黒塗・溜塗の3種類、屠蘇台の形状によって枠足・松刳足(まつくりあし)・輪島型・平足の4種類に分けられます。

塗色は、朱色が最も高貴な色なので、本来は朱塗を用いるのが最も縁起が良いですが、使う人の趣味によって好みの塗色を使えば結構です。形状の違いはデザイン性だけなので、好きな形状のものを使えば結構です。また、銚子が金属製だったり、変わったデザインの屠蘇器もありますが、どれも使い方は同じです。

その他、普通の屠蘇器とは別に、結婚式の三々九度で使う婚礼用の屠蘇器があります。こちらは結婚式専用です。

塗色は、朱色が最も高貴な色なので、本来は朱塗を用いるのが最も縁起が良いですが、使う人の趣味によって好みの塗色を使えば結構です。形状の違いはデザイン性だけなので、好きな形状のものを使えば結構です。また、銚子が金属製だったり、変わったデザインの屠蘇器もありますが、どれも使い方は同じです。

その他、普通の屠蘇器とは別に、結婚式の三々九度で使う婚礼用の屠蘇器があります。こちらは結婚式専用です。

塗色による種類

朱塗り

朱色は高貴な色であり、本来は朱塗りの屠蘇器を用いるのが最も縁起が良いです。

屠蘇器の基本となる色なので、安価な商品から高品質品まで多用な屠蘇器に用いられます。

朱塗りの屠蘇器は、元旦のお屠蘇以外にも、料亭やホテルでの結婚式や、宴席でのお祝いイベントなどにも使用できて便利です。

朱色は高貴な色であり、本来は朱塗りの屠蘇器を用いるのが最も縁起が良いです。

屠蘇器の基本となる色なので、安価な商品から高品質品まで多用な屠蘇器に用いられます。

朱塗りの屠蘇器は、元旦のお屠蘇以外にも、料亭やホテルでの結婚式や、宴席でのお祝いイベントなどにも使用できて便利です。

形状による種類

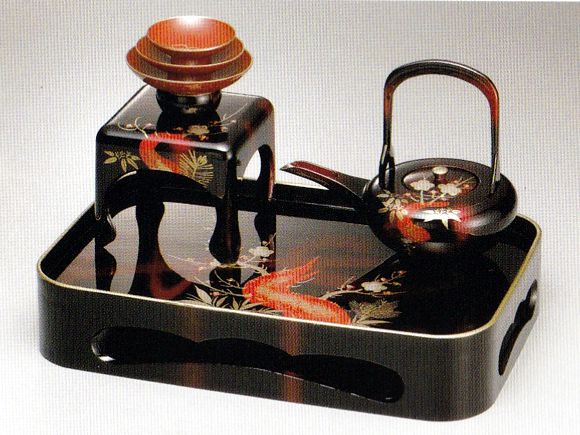

平足

新しく作られた現代的なデザインの屠蘇台です。足の無いトレーのような形状や、下駄の歯のような低い足がついた形状、楕円形や長方形など様々なデザインがあり、銚子や盃台もモダンなデザインになっています。

蒔絵も現代的です。

安価なものから高級品まで様々です。

新しく作られた現代的なデザインの屠蘇台です。足の無いトレーのような形状や、下駄の歯のような低い足がついた形状、楕円形や長方形など様々なデザインがあり、銚子や盃台もモダンなデザインになっています。

蒔絵も現代的です。

安価なものから高級品まで様々です。

3.屠蘇(とそ)とは

屠蘇は、1年間の邪気を払い長寿を願って正月に飲む 薬酒 のことです。

屠蘇は、1年間の邪気を払い長寿を願って正月に飲む 薬酒 のことです。薬酒は、「屠蘇散(とそさん)」という漢方の生薬をミックスしたものを、日本酒や赤酒(灰持酒)に味醂(みりん)や砂糖を加えたものに浸して作ります。

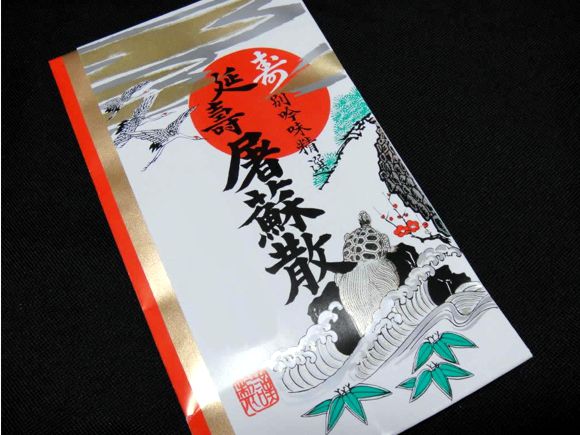

「屠蘇散」は、正しくは「屠蘇延命散(とそえんめいさん)」と言い、一般的には5〜6種類、多くて10種類の生薬を混ぜて作ります。

赤酒は熊本県に古来から伝わる酒で、屠蘇やお神酒に使うほか、味醂のかわりに料理酒としてもよく使います。

「屠蘇」という漢字は、「屠」は「屠(ほふ)る」、「蘇」は「病をもたらす鬼」という意味で、すなわち鬼退治。あるいは「屠」は「邪気を払う」、「蘇」は「魂を目覚め蘇らせる」という意味にとるなど、微妙に違う解釈がいくつかあるようです。

「屠蘇」の行事は、中国では唐の時代から始まり、日本では平安時代が始まりとされています。

三国時代の魏の名医・華蛇(かだ)が考案したという説が有力で、唐代に仙人が考案したのだ、という説もあります(仙人の住んでいた洞窟が「屠蘇庵」というので「屠蘇」といいます)。

「日本記 倭古事」によると 嵯峨天皇の御世、弘仁年間に唐の蘇明(そめい)という人が使者として朝廷を訪れた際、絹の袋に入れた屠蘇散と称する薬を献上し、天皇が元旦より三が日、清涼殿(せいりょうでん)の東庇(あずまひさし)に出御され、四方拝の御儀式の後、お神酒にお屠蘇を浸し用いられたのが始まりだそうです。

その後、国民もこれにならって正月三が日の儀式として屠蘇を用いるようになり、その年の悪い病気を除き、幸福の年を迎えるとして、お正月に家ごとに屠蘇酒を戴き、一家そろって新年のお祝いをするようになりました。

ちなみに、現在の中国では、屠蘇の風習は廃れてしまったようです。

江戸時代には、医者が薬代のお礼にと屠蘇散を配っていたそうで、庶民にも屠蘇が広まりました。

江戸時代には、医者が薬代のお礼にと屠蘇散を配っていたそうで、庶民にも屠蘇が広まりました。昔から「一人これを飲めば一家病無く、一家これを飲めば一里病無し」と言われ、正月の祝いの膳には欠かせないものとなっています。

「屠蘇散」の中身は、漢方に使われる生薬を混ぜ合わせたもので、時代や地域によって異なります。現在では、「山椒(サンショウ)・細辛(サイシン)・防風(ボウフウ)・肉桂(ニッケイ)・乾薑(カンキョウ)・白朮(ビャクジュツ)・桔梗(キキョウ)」を用いるのが一般的です。

現在では、「屠蘇散」の入っていないお酒を「お屠蘇」と称して正月の祝い酒にしている場合も多いですが、これは間違ったやり方です。

4.屠蘇の作り方

屠蘇の入手方法・作り方は簡単です。

「屠蘇散」は、ティーバッグ型になっており、現在でも、年末近くになるとスーパーマーケットや薬局・薬店で販売されています。インターネットでも販売されているようです。年末近くに味醂を買うと、おまけとして付いている場合もあります。

「屠蘇散」を準備したら、日本酒や味醂(本みりん)をコップなどの容器に注ぎ、袋に入った「屠蘇散」を大晦日の夜に浸けておきます。

「屠蘇散」を準備したら、日本酒や味醂(本みりん)をコップなどの容器に注ぎ、袋に入った「屠蘇散」を大晦日の夜に浸けておきます。

7〜8時間放置すると薬効成分が溶け出し、褐色かかった色になります。十分に溶け出したら袋を取り出します。

出来上がったら味見をして、あまり飲みにくいようでしたら、酒や味醂や砂糖で味を調節してください。

銚子に移し、元旦の朝に飲みます。

「屠蘇散」は、ティーバッグ型になっており、現在でも、年末近くになるとスーパーマーケットや薬局・薬店で販売されています。インターネットでも販売されているようです。年末近くに味醂を買うと、おまけとして付いている場合もあります。

「屠蘇散」を準備したら、日本酒や味醂(本みりん)をコップなどの容器に注ぎ、袋に入った「屠蘇散」を大晦日の夜に浸けておきます。

「屠蘇散」を準備したら、日本酒や味醂(本みりん)をコップなどの容器に注ぎ、袋に入った「屠蘇散」を大晦日の夜に浸けておきます。7〜8時間放置すると薬効成分が溶け出し、褐色かかった色になります。十分に溶け出したら袋を取り出します。

出来上がったら味見をして、あまり飲みにくいようでしたら、酒や味醂や砂糖で味を調節してください。

銚子に移し、元旦の朝に飲みます。

- 日本酒や味醂の量が多い場合は、屠蘇散を長めに浸してください。

- あまり長時間浸しすぎると濁ったり沈殿物ができる場合があります。

- 日本酒で作るとドライなお屠蘇になります。味醂や赤酒を使うと、甘味が強くまろやかな味になり、お酒の弱い人でも飲みやすくなります。

- 味醂に浸すのが一般的ですが、味醂だけだと甘すぎるので日本酒とブレンドするのがオススメです。屠蘇散を浸す前に、お好みで日本酒と味醂をブレンドして味を調節しておくと良いでしょう。

- 屠蘇は薬草の香りとかすかな苦味があります。酒も味醂も良質なものを選ぶことが、爽快感のある飲みやすい屠蘇を作るコツです。

- 本みりん以外にも貴醸酒など、米由来の上質な料理酒を使っても、美味しいお屠蘇ができます。

- お好みで「陳皮(ちんぴ)」と「丁子(クローブ)」を加えると、フルーティでスパイシーな味になります。追加のスパイスは、砕いてから、だしパックの袋に入れて、一緒に浸します。

5.「屠蘇」の行い方

通常の行い方(中盃のみを使う略式作法)

通常は略式作法として、中盃(2番目の盃)のみ を使います。

正式には「屠蘇三献(とそさんこん)」といい3つの盃すべてを使いますが、飲む量が多く時間がかかるので一般的にはあまり行いません。

元旦の朝、家族揃って新年のあいさつを交わしたのち、無病息災を願って 年少者から年長者へ 順に飲むのが正しい作法で、これは若者の精気を年長者に伝えることで皆の長寿を願うという意味があります。

実際には、「家族が年始のあいさつを交わした際、家長があいさつを返したのち屠蘇をすすめる」という程度に気軽に考えるのが、行いやすくて良いと思います。

【 手 順 】

正式には「屠蘇三献(とそさんこん)」といい3つの盃すべてを使いますが、飲む量が多く時間がかかるので一般的にはあまり行いません。

元旦の朝、家族揃って新年のあいさつを交わしたのち、無病息災を願って 年少者から年長者へ 順に飲むのが正しい作法で、これは若者の精気を年長者に伝えることで皆の長寿を願うという意味があります。

実際には、「家族が年始のあいさつを交わした際、家長があいさつを返したのち屠蘇をすすめる」という程度に気軽に考えるのが、行いやすくて良いと思います。

【 手 順 】

1.屠蘇(薬酒)を作る

あらかじめ「屠蘇散」を購入し、使う前日(大晦日の夜)に、日本酒や味醂(本みりん)をコップなどの容器に注ぎ、袋に入った「屠蘇散」を浸けておきます。

7〜8時間放置すると薬効成分が溶け出し、褐色かかった色になります。十分に溶け出したら袋を取り出します。

出来上がったら味見をして、あまり飲みにくいようでしたら、酒や味醂や砂糖で味を調節してください。

あらかじめ「屠蘇散」を購入し、使う前日(大晦日の夜)に、日本酒や味醂(本みりん)をコップなどの容器に注ぎ、袋に入った「屠蘇散」を浸けておきます。

7〜8時間放置すると薬効成分が溶け出し、褐色かかった色になります。十分に溶け出したら袋を取り出します。

出来上がったら味見をして、あまり飲みにくいようでしたら、酒や味醂や砂糖で味を調節してください。

2.薬酒を銚子に入れ、銚子飾りを付ける

屠蘇(薬酒)を銚子に移し、銚子に「銚子飾り」を結び付けます。

「銚子飾り」は、上部が閉じた形の「雄蝶(おちょう)」を前、上部が開いた形の「雌蝶(めちょう)」を後に付けます。簡略に行う場合は前側に雄蝶のみを付けます。

「銚子飾り」は銚子のツルに蝶結びで取付けます。毎年使い回し、汚れたら取り替えます。

「銚子飾り」通販はコチラ。

屠蘇(薬酒)を銚子に移し、銚子に「銚子飾り」を結び付けます。

「銚子飾り」は、上部が閉じた形の「雄蝶(おちょう)」を前、上部が開いた形の「雌蝶(めちょう)」を後に付けます。簡略に行う場合は前側に雄蝶のみを付けます。

「銚子飾り」は銚子のツルに蝶結びで取付けます。毎年使い回し、汚れたら取り替えます。

「銚子飾り」通販はコチラ。

6.屠蘇を注ぐ。

家長は盃台を屠蘇台に戻し、銚子を持ち、飲み手が持っている中盃に屠蘇を注ぎます。

銚子は3回傾けて注ぐのが作法です。1、2回目は注ぐ形だけにして、3回目で注ぎます。

飲み手の年齢などに応じて、注ぐ量を調節して下さい。子供の場合は飲む真似だけで構いません。

注ぎ終えたら、家長は銚子を屠蘇台に戻し、正座して待ちます。

家長は盃台を屠蘇台に戻し、銚子を持ち、飲み手が持っている中盃に屠蘇を注ぎます。

銚子は3回傾けて注ぐのが作法です。1、2回目は注ぐ形だけにして、3回目で注ぎます。

飲み手の年齢などに応じて、注ぐ量を調節して下さい。子供の場合は飲む真似だけで構いません。

注ぎ終えたら、家長は銚子を屠蘇台に戻し、正座して待ちます。

7.屠蘇を飲む。

屠蘇は3口で飲むのが作法です。1、2口目は少しだけ飲み、3口目で飲み干します。

飲み手が飲み終えたら、家長は盃台を持ち上げて待ちます。

飲み手は、家長が持っている盃台の上に盃を戻します。

盃台を屠蘇台に戻して、お互いに一礼します。

屠蘇は3口で飲むのが作法です。1、2口目は少しだけ飲み、3口目で飲み干します。

飲み手が飲み終えたら、家長は盃台を持ち上げて待ちます。

飲み手は、家長が持っている盃台の上に盃を戻します。

盃台を屠蘇台に戻して、お互いに一礼します。

8.次の飲み手に移る。

飲み手が続く場合は、盃台に中盃のみを載せた状態で、5.から繰り返します。

大盃と小盃は、屠蘇台に置いたままにします。

家長は、次の飲み手が前に進み出るまで正座して待ちます。

飲み手が前に来たら、お互い一礼し、家長は盃台を持ち上げ、5.から繰り返します。

回し飲みではないので、布巾などを傍に置いて、使う度に盃を拭うとよいでしょう。

飲み手が続く場合は、盃台に中盃のみを載せた状態で、5.から繰り返します。

大盃と小盃は、屠蘇台に置いたままにします。

家長は、次の飲み手が前に進み出るまで正座して待ちます。

飲み手が前に来たら、お互い一礼し、家長は盃台を持ち上げ、5.から繰り返します。

回し飲みではないので、布巾などを傍に置いて、使う度に盃を拭うとよいでしょう。

屠蘇三献での行い方(3つの盃をすべて使う)

正しい作法は以下の通りです。参考として記します。

時間がかかりますが、正しい新年の行事です。

時間がかかりますが、正しい新年の行事です。

- 家族全員が揃う。

- まず、年少者から年長者の順に、小盃で屠蘇をいただく。

- 次に、中盃で、2番目の年少者〜年長者〜最年少者 の順に、屠蘇をいただく。

- 最後に、大盃で、3番目の年少者〜年長者〜最年少者〜2番目の年少者 の順に、屠蘇をいただく。

- 最後に全員で新年の挨拶をして終了する。

伝統的な屠蘇の作法 覚書

屠蘇の作法について、昔からの風習などを記します。

広く一般的な風習ではないものもありますが、取り入れて行うとより厳かになったり縁起が良くなります。

広く一般的な風習ではないものもありますが、取り入れて行うとより厳かになったり縁起が良くなります。

- 大晦日の晩に、屠蘇散が入った袋を井戸の内側に吊るしておきます。この袋は、三角形に縫った赤い絹の袋です。一晩吊り下げられた屠蘇散は、元旦の早朝に取り出して、酒もしくは味醂に浸します。

- 元旦の朝、若水(元旦の早朝に汲んだ水)で身を清め、初日や神棚、仏壇などを拝んだあと、家族全員そろって新年の挨拶を行います。

その後、雑煮やおせち料理をいただく前に、お屠蘇を飲みます。そのとき使われる酒器は、朱塗りまたは白銀や錫などのお銚子と、朱塗りの三段重ねの盃を使います。 - お屠蘇をいただくときは、一家揃って東の方角(日の出の方角)を向きます。

- 飲むときには「一人これを飲めば一家病無く、一家これを飲めば一里病無し」と唱えてから飲みます。

- 正月三が日(1/1〜1/3)の来客には、まず、初献にお屠蘇をすすめて新年のお祝いの挨拶を交わします。

そして、松の内(1/15まで、地域によっては1/7まで)が過ぎたら袋(屠蘇散のティーバッグ)の中の薬滓を、元の井戸の中に投げ入れます。この井戸水を飲めば一代の間、無病でいられるとされています。

や

や  を押してみてください。

を押してみてください。